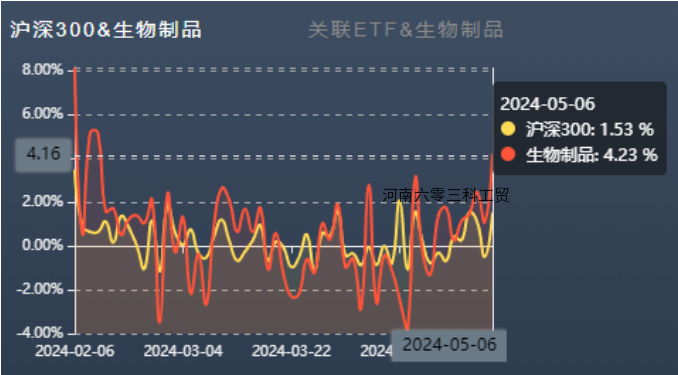

首个交易日,化工股引爆两市。没错,行业有了“新故事”!

产业端,江南大学的科研团队最近用合成生物学的方法,让微生物帮忙生产出了常见的透明质酸,并把透明质酸的成本由原来的每公斤几万元,打到了每公斤只要几百元。中国也成了第一个能生产所有种类透明质酸的国家。政策端,发改委、工信部、科技部等重要部门正在联手制定一个关于生物技术和生物制造的行动计划,并且很快就会发布,“生物制造+”就是其中的关键内容。那么,作为新进热点,合成生物有着怎样的战略高度?板块炒作持续性该怎么看?

高度:新质生产力之一,未来产业

生物制造,也就是合成生物学,是一种很前沿的“创造”技术,简单来说,就是用可以再生的生物资源做原料,通过一些高科技手段,做出我们想要的东西,比如食品、能源等。

合成生物很环保,不会造成太多污染;也很高效,能用较少的原料做出更多的产品。有了合成生物,工业生产过程中的能耗可以降低15-80%,原料消耗也能减少35%-75%。更重要的是,这种方法能帮助我们解决很多大问题,比如食物短缺、能源不足、环境污染,以及健康问题。

合成生物是现代生物学的尖端技术,目前各国纷纷出台政策,争抢这个领域的高地。比如,美国总统拜登在2022年9月就签了《国家生物技术和生物制造计划》,要投入超过20亿美元来加强美国的生物制造实力。

中国也不甘示弱。2022年,发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,其中特别强调要推动合成生物学的技术创新。2024年政府工作报告中更是明确提到,要大力发展生物制造等新兴产业,把它们培育成经济增长的新引擎。

2023年底召开的中央经济工作会议提出以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。合成生物技术就是这样一个具有“颠覆性”的技术,合成生物产业也被视为我国的一个非常重要的战略性新兴产业。

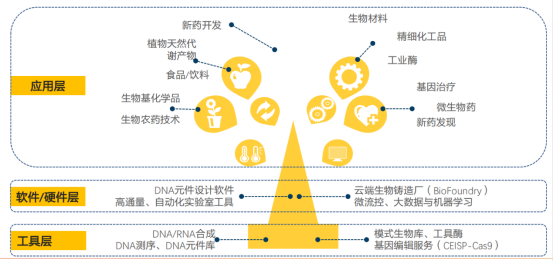

合成生物学融合了好多其他学科的知识,就像一个万能的工具箱,在很多领域都有很大的用处,比如医药、化学品、材料、生物燃料、食品还有环保等等。

《中国合成生物产业白皮书2024》显示,2018年,全世界合成生物市场规模只有53亿美元,但到了2023年,它已经超过了170亿美元,平均每年增长的速度达到了27%!据预测,到2028年,合成生物产业可能会变成一个将近500亿美元的超大市场,2023-2028年年均增长率在24%左右,仍处于稳步中速增长阶段,尚未进入全面爆发式增长阶段。就国内来看,在2022年,中国的合成生物市场规模大概达到了67.36亿元。2023年约为86.26亿元。专家预测,到了2024年,合成生物市场的规模有望达到105.16亿元。远期来看,预计到本世纪末,合成生物将广泛应用在全球1/3以上的制造业,创造30万亿美元的经济价值。从产业链上下游来看,上游为各类技术赋能公司,提供关键的底层技术(比如基因测序、基因合成、基因编辑等)。在绝大多数底层关键技术和原始创新上(比如AI赋能数据分析、蛋白质设计、路线设计、数据库和工具、DND测序等),中国企业起步晚,与海外相比差距较大,不过部分领域(比如DNA测序、DNA合成、基因编辑等)正在加速追赶,相关产品刚刚开始商业化。

中游专注菌株设计和改造,为行业提供研发外包服务。目前中国企业在三大技术平台(酶工程平台、细胞铸造厂、无细胞系统合成平台)上均有布局,因为这些技术在全球都处于发展早期,所以中国与海外相比有差距但是不大。下游为各类产品应用型公司,大多数合成生物概念股都属于此类,聚焦特定细分产品从路线开发到产品商业化的整体通路。目前合成生物学在许多行业、应用和具体产品上的发展速度都不一样。它已经在部分领域取得一些重要的突破,但这些突破还是分散的,不是整体的进步。因此下游应用的爆发还为时尚早。综上所述,合成生物学是颠覆性技术,合成生物产业是新质生产力、未来产业,战略高度很高,远期发展前景很好,对于A股市场而言,短期炒作的想象空间很大。

但合成生物技术尚不成熟,中国在底层关键技术上与海外有较大的差距,并且下游应用还未到爆发时刻,未来几年行业大概率保持稳健增长,爆发式增长还需要等待。这决定了当前大部分合成生物概念股都是“蹭热点”,不具备基本面支撑,待政策利好兑现,板块可能会步入调整,因此中期布局需要谨慎。